Corría el año de 1641, en

Sudamérica, cuando un ejército de

mamelucos formado por 400 portugueses, los cuales se dedicaban a esclavizar

indios fueron derrotados por un veterano de los Tercios de Flandes, quienes

contaba la historia que nunca pisaron América…nunca? y como es esta historia…comienza así.

Domingo de

Torres nació a finales del siglo XVI en la península ibérica, pocos caminos

habían para un joven con espíritu

indomable como el que el tenia, es así como termino componiendo en la fuerza

más poderosa del planeta en su época,

los tercios de Flandes, el cuerpo de elite que domino Europa.

Los Tercios

eran unidades regulares profesionales permanentemente operativas, se

incorporaban a partir de los 14 años, y su servicio era por no menos 20 años,

de allí que eran tropas experimentadas, solo vivían para la guerra, y La

recluta de los soldados del Tercio la realizaba cada capitán amparado por una

patente llamada ‘conducta’, otorgada personalmente por el Rey, se destacó la

amalgama de la disciplina con técnicas pulidas de pica, daga, espada y arcabuz.

Volviendo a

la vida de Domingo, participo de la guerra de los 30 años así como en la guerra

franco española, a daga y espada por toda Europa, licenciándose con más de 20

años de servicio, como sargento.

Y en América

mientras tanto en la zona actual del Brasil un comercio de esclavos era manejado

por los expediciones de los bandeirantes, estos buscaban metales, piedras

preciosas, y capturaban indios que traían encadenados para venderlos como

esclavos. Las columnas se organizaban así, un pequeño grupo de jefes

portugueses, nacidos en Europa o en el Brasil; una tropa escogida de mamelucos

(mestizas de blanco e india) armados con mosquetes y pistolas; un cuerpo

numeroso de indios aliados que, como auxiliares de la columna, llevaba lanzas y

arcos con flechas. Sus efectivos variaban de algunas docenas a varios cientos

de hombres.

Los

portugueses se dieron cuenta que los guaraníes tutelados por los jesuitas, se

habían transformado en trabajadores agropecuarios bien adiestrados de modo que

su valor se duplicó. Un esclavo negro era bueno trabajando por su resistencia

física pero demandaba tiempo adaptarlo a las técnicas de laboreo en las

haciendas. Por el contrario, los guaraníes gracias a los jesuitas, eran mano de

obra capacitada y además, excelentes artesanos y por tanto un lucrativo negocio

esclavizarlos.

Es asi como

en la Compañía de Jesús en el territorio

Paracuaria, es decir, la entonces provincia del Paraguay, sufre el asedio de los bandeirantes, estas

misiones protegían y cuidaban de los guaraníes, más de 60000, indios fuero

esclavizados, fue asi como tras sufrir numerosos ataques, ante esto el jesuita

Ruiz de Montoya fue recibido por el rey Felipe IV y de inmediato lo informó de

la gravedad de los ataques que estaban siendo objeto las Misiones y asi

recibieron el permiso de la Corona de España para adiestrar a los indígenas.

Y es asi que

el 21 de mayo de 1640 el monarca firmó una Real Cédula por la que transfería al

Virrey del Perú el poder para armar a los guaraníes condenando el tráfico de

seres humanos.

Si bien la

ordenanza real llegaría cinco años más tarde a Lima, los jesuitas no esperaron

todo ese tiempo sino que tomaron la iniciativa. En 1639 habían conseguido de

Buenos Aires y de la Real Audiencia de Charcas las autorizaciones para que los

aborígenes portaran armas de fuego. El gobernador de Buenos Aires, Pedro de

Rojas y Acevedo envió varios instructores y armas y el papa Urbano VIII dispuso

que los bandeirantes católicos fueran excomulgados. Como era de esperarse, los

portugueses reaccionaron con más furia que nunca y casi matan a los monjes

jesuitas que se encontraban en San Pablo tramitando un alto al fuego.

Finalmente

en septiembre de 1640 partió la nueva bandeira portuguesa. Se sumaron a esta

expedición -que no solo venía ya a saquear y esclavizar sino a cobrar venganza

y apropiarse de territorios- varios nobles portugueses e hijos de acaudalados

entre quienes se encontraban Antonio de Cunha Gago, Juan Leite y Pedro Nunes

Dias. Unos 400 naturales de Portugal ingresaron a las filas bien equipados y

armados con espadas, petos o armaduras parciales y armas de fuego. Como

siempre, se sumaron los renegados Tupíes y mestizos además de negros esclavos,

un ejército de unos 3500 efectivos comenzó a surcar por el río Uruguay en unas

700 canoas.

Notificados

los jesuitas del avance del enemigo, el Superior de la Orden el padre Claudio

Ruger ordenó concentrar el ejército guaraní de unos 4200 efectivos. El

armamento tradicional indígena consistente en arcos y flechas, puñales, macanas

y hondas fue reforzado con 300 arcabuces y piezas de artillería algunas de las

cuales fueron enviadas desde Buenos Aires.

De inmediato

comenzaron la construcción de balsas con unas novedades. Se las

"fortificó" con troncos para resistir las piedras y flechas que

arrojaban los tupíes y además, proporcionar algún tipo de "blindaje"

contra los disparos de arcabuces. Un arma un tanto extraña que utilizaron en

esta batalla los guaraníes fue el tambetá que era una quijada afilada y la cual

se usaba en la batalla cuerpo a cuerpo como una segadora.

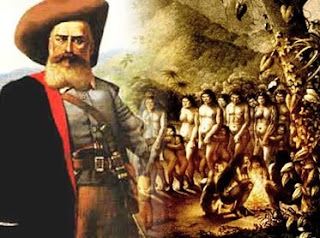

Domingo de

Torres llega a América con el fin de adiestrar y preparar militarmente a los guaraníes, su base será en Mboreré, hoy

Argentina, los padres Antonio Cárdenas y Antonio Bernal, ex militares,

comenzaron a ejercitar a los guaraníes en marchas y maniobras militares además

de técnicas de combate. Simultáneamente, los padres Pedro Mola, Cristóbal de

Altamirano, Juan de Porras, José Domenech, Miguel Gómez, Domingo de Salazar,

Antonio de Alarcón, Pedro Sardoni y Domingo Suárez se dedicaron al apoyo

logístico, la construcción de balsas, etc. Las tropas indias fueron colocadas

bajo el mando de los caciques Ignacio Abiarú y Nicolás Nhienguirú siendo su

estado mayor los caciques Francisco Mbayroba y Azaray. El padre Claudio Ruger

se declaró enfermo delegando el mando a los padres Diego de Boroa y Pedro

Romero. La base de operaciones fue situada en la misión Asunción de Acaraguá

cerca del arroyo Mbororé.

Dos

guaraníes que habían escapado informaron en detalle la cantidad de tropas y

calidad del armamento que traían los paulistas.

|

| La Mission retrata lucha de bandeirantes y guaranies |

El 25 de

febrero el padre Altamirano envió río arriba 8 canoas en misión de exploración.

Pero en un recodo de un río, se toparon con mas de 300 embarcaciones

bandeirantes. Los guaraníes tuvieron una escaramuza con la fuerza invasora y

escaparon perseguido por canoas tupíes. Sin embargo los perseguidores cayeron

en una trampa cuando se aproximaron demasiado a la línea defensiva guaraní

quienes salieron en auxilio de los suyos. En la refriega que siguió los tupíes

hubieran sido exterminados a no ser porque comenzó una furiosa tormenta con

truenos y relámpagos que obligó a detener las operaciones.

Con la

llegada de la noche, acelerada por el mal tiempo, los paulistas intentaron

atacar de sorpresa la posición jesuita de Acaraguá. En la oscuridad, 250

guaraníes en 30 canoas sostuvieron con valor el ataque a la luz de los

relámpagos, contra una fuerza superior compuesta por mas de 100 embarcaciones.

Altamirano

juzgo prudente retirarse ante la magnitud de las fuerzas invasoras o arriesgaba

a perder todos sus efectivos. Antes, ordenó destruir todos los cultivos y

víveres para no dejar nada a los atacantes. Esta desición fue acertada ya que

el hambre condujo a los atacantes hacia el terreno que los jesuitas y caciques

generales habían elegido para presentar combate.

Cuando

llegaron a Mbororé se encontraron con las fuerzas guaraníes en línea de batalla

y con la novedad que habían fortificado las orillas. Hasta las mujeres

colaboraban acarreando todo lo que se necesitaba para mantener a los hombres en

buenas condiciones.

Durante dos

días los invasores tantearon la situación mientras decidían que hacer. Los

jesuitas entre tanto, acumularon más refuerzos y confesaron a todos los que

iban a pelear.

El 11 de

marzo de 1641 la bandeira abandonó Acaraguá y avanzó río abajo con unas 300

embarcaciones. A las dos de la tarde, 60 canoas al mando del cacique general

Ignacio Abiarú tomaron la iniciativa pasando al ataque enarbolando el

estandarte de Francisco Javier. Luego de una breve arenga, Abiarú condujo a los

suyos directo al medio de la formación enemiga comenzando la batalla que

duraría casi una semana. Al frente de la singular flotilla fluvial, guiaba la

acción una balsa donde iba montado un pequeño cañón que, al hacer fuego,

comenzó a hacer estragos en las filas tupíes.

La noche

alivió el combate que hasta el momento, resultaba desfavorable a la bandeira.

Catorce canoas y algunas balsas fueron capturadas y muchos prisioneros.

|

| Fuerzas bandeirantes al mando de Manuel Pires y Jerónimo Pedrozo de Barros partieron de San Pablo en septiembre de 1640. |

Al día

siguiente, 12 de marzo, los jesuitas pensaron llevar el combate a tierra firme

pero los paulistas no aceptaron batallar lejos del río y por fuera de sus

fortificaciones. En eso que parlamentaban jesuitas y caciques los pasos a

seguir, llega un mensajero tratando de negociar la paz pero no le fue aceptada

la oferta. De inmediato sitiaron el campamento bandeirante por tierra y desde

el río sospechando que fuerza invasora estaba maltrecha y buscaban artimañas

para reorganizarse. Desde el 12 hasta el 16 de marzo, el campamento enemigo fue

bombardeado sin cesar.

Comprendieron

los bandeirantes que ya la suerte en la batalla les sería adversa y decidieron

parlamentar. Tenían muchos heridos y además, nada de víveres. Pidieron un nuevo

tiempo para negociar la paz pero era tanto el daño que habían hecho, que los

indios no querían saber nada con rendición. Los querían exterminar para siempre

y alejarlos definitivamente de las tierras labradas.

El 16 salen

de la fortificacion y procuran forzar el bloqueo navegando río arriba. Pero de

inmediato son acosados por los guaraníes con tanta determinación que comenzó

una masacre. Sin embargo, valiéndose de los portugueses y sus armas, los

invasores alcanzaron a llegar a la desembocadura del río Tabay solo para

encontrarse que los estaban esperando 2000 guaraníes formados en línea listos

para la pelea. Solicitaron clemencia otra vez pero los caciques guaraníes se

negaron a proporcionarla y los jesuitas no hicieron mucho para interceder.

Ellos también estaban contagiados por el ardor de la guerra.

Finalmente

arremetieron los bandeirantes contra la banda oriental del río Uruguay buscando

la salvación pero fue un esfuerzo inútil. Los estaban aguardando y sufrieron

constantes ataques que los diezmaron. Perdido el orden marcial, la bandeira se

fue disgregando en pequeños grupos que fueron cazados sin piedad. La

persecución aborigen fue mortal. Los tupíes eran muertos sin miramiento alguno

y los portugueses asesinados así se rindieran.

Durante

meses, luego de la batalla, partidas de guaraníes peinaron prolijamente la zona

hasta no dejar a ningún bandeirante en actitud de pelea.

La batalla

había sido terrible. De los 3000 paulistas que iniciaron el ataque, solo un

puñado de tupíes regreso a San Pablo junto a 120 portugueses y mamelucos.

Hubo un

intento posterior por socorrer a los derrotadoS pero el padre Altamirano junto

con las tropas guaraníes de Abiarú los interceptaron y derrotan a finales de

1641. Con esto, cesaron por muchísimo tiempo, las temibles bandeiras. En los

territorios portugueses de Brasil, ahora sabían que los jesuitas no solo eran

capaces de cultivar tierras sino trabar tan fuerte amistad mediante el vínculo

religioso, que los guaraníes se habían constituído en un ejército regular que

había que respetar. Mborore fue

también la primera Batalla Naval de Sudamérica.

En conjunto,

entre 1637 y 1745, año este de la abolición definitiva de las reducciones, los

ejércitos guaraníes entraron en combate al menos cincuenta veces en nombre del

rey de España. En 1697, un contingente de dos mil indios rechazó a los

franceses en Buenos Aires; en 1704, un ejército de cuatro mil hombres

acompañado de caballos, ganado y un arsenal móvil descendió el Paraná en

barcazas con el objetivo de defender la ciudad contra los ingleses; en 1724,

expulsaron a los portugueses de Montevideo.

En conjunto,

entre 1637 y 1745, año este de la abolición definitiva de las reducciones, los

ejércitos guaraníes entraron en combate al menos cincuenta veces en nombre del

rey de España. En 1697, un contingente de dos mil indios rechazó a los

franceses en Buenos Aires; en 1704, un ejército de cuatro mil hombres

acompañado de caballos, ganado y un arsenal móvil descendió el Paraná en

barcazas con el objetivo de defender la ciudad contra los ingleses; en 1724,

expulsaron a los portugueses de Montevideo.

Cuentan que

Domingo, el sargento memorable de los tercios de Flandes, siguió siempre junto

a su ejército guaraní, murió de viejo, no encontró valiente que lo mate, una

historia más de estas tierras.

Fuente: Henry

Kamen, Imperio. La forja de España como potencia mundial. Aguilar, Barcelona

2003, páginas 326-327.

http://noticiasdelacruz.com.ar

Navegando

en la web, encontré este cuento, ameno, simpático y criollo, siempre me gustaron las historias de duelos y gauchos, este esta para un comic o un corto, me tome el atrevimiento de agregar imagenes de Carlos Montefusco. y el autor del cuento , Lucas

Gonzalo Gallo, tiene un blog con otros cuentos mas, muy interesantes, al final

les dejo el link, y aquí comienza, y se llama así…

Navegando

en la web, encontré este cuento, ameno, simpático y criollo, siempre me gustaron las historias de duelos y gauchos, este esta para un comic o un corto, me tome el atrevimiento de agregar imagenes de Carlos Montefusco. y el autor del cuento , Lucas

Gonzalo Gallo, tiene un blog con otros cuentos mas, muy interesantes, al final

les dejo el link, y aquí comienza, y se llama así… Al estar en constante expansión, llegaba gente

casi todos los días. Ellos pasaban por la comisaria para que yo los censara y

les diera la bienvenida. El intendente estaba generalmente en Chascomus, por lo

que me correspondía a mí encargarme de los asuntos administrativos del pueblo,

en su ausencia. A gatas sé leer y escribir, pero me las apañé bien.

Al estar en constante expansión, llegaba gente

casi todos los días. Ellos pasaban por la comisaria para que yo los censara y

les diera la bienvenida. El intendente estaba generalmente en Chascomus, por lo

que me correspondía a mí encargarme de los asuntos administrativos del pueblo,

en su ausencia. A gatas sé leer y escribir, pero me las apañé bien. Sin

embargo, a pesar de contarle esto, el hombre insistió en que era mi culpa y me

reto a duelo para la siguiente tarde. Esperaba terminarlo a primera sangre,

pero el hombre estaba, sin dudas, dispuesto a matarme, por lo que no aceptó mi

oferta y me desafío a muerte.

Sin

embargo, a pesar de contarle esto, el hombre insistió en que era mi culpa y me

reto a duelo para la siguiente tarde. Esperaba terminarlo a primera sangre,

pero el hombre estaba, sin dudas, dispuesto a matarme, por lo que no aceptó mi

oferta y me desafío a muerte.